衛塞節

對於佛教徒來說,衛塞節是一個非常重要的佛教節日。這一天,佛教徒們聚集在一起,紀念佛陀的洪恩,佛陀慈悲教義與智慧,給眾生指引生命的方向。 衛塞節是於同一日紀念佛陀的誕生,成道,涅槃,雖然並非同一天,但都在6月的月圓之日發生,於是,後人將每年6月的月圓日,作為衛塞 節。

佛陀是誰

佛陀俗姓喬達摩,名悉達多。意思是“成就大志者”或“所願皆成”。佛陀的父親-淨飯王,是古印度迦毘羅羅衛國的國王。佛陀的母親-摩耶夫人,是鄰國天臂城善覺王的長女。

佛陀誕生於帝王之家,完全不執著於世間財富,反而厭離俗世欲樂,渴望尋求真正永恆之樂。老,病,死實乃世間常見之象,一般人習以為常不作任何反思,唯獨佛陀得見見後,領悟到自己也終有老,病,死之日,畢竟皆為眾生之苦。佛陀當初看到一位威儀整肅的沙門,認為此乃實現離苦得樂之路,最終決意出家,精進修習禪定證得真理。佛陀之覺悟廣益眾生,住世期間不辭辛勞,雲遊四方教化眾生。

佛陀之師德實乃世人之楷模,信念永駐心間的堅毅精神也讓人崇敬。覺悟後長達四十五年的時間,世尊一直犧牲自我,慈悲不倦地講經所說,平等無阻礙地 度化眾生,使之離苦得樂,脫離生死輪迴。

有見及此,淨飯王喜出望外,也向小王子鞠了一躬。後來,國王邀請了八位專門從事佔地術的婆羅門學者來研究和預測悉多多小王子的命運。他們當中有七位預測,小王子如果他繼承了王位,將成為統一天下的轉輪王;但是,如果他決定出家修道,他將成為人天敬仰的佛陀。然而最後一位最年輕的婆羅門憍陳如,預言王子一定會選擇另外出家修行,成為人天敬仰的佛陀。

新生

摩訶摩耶夫人,即釋迦國淨飯王的王后,臨產在即,根據當時皇家的風俗,要回娘家拘利準備待產。在回家途中,王后在藍毘尼花園中的停下來休息。這裡鳥語花香,她正為一顆粒花兒盛開的娑羅樹著迷而朝它走近,她突然覺得腳步有點不穩,便立即伸手去抓住娑羅樹的樹枝以作支撐。就在這時,王后誕下一位祥光四射的小王子。佛陀誕生於公元前623年的六月月圓之日,即是佛歷(以佛涅槃日為開始計算)前八十年。當小王子誕生五天的時候,他被賦予的名字-悉達多,意思是“成就大志者”。

悉達多小王子誕生的消息迅速地傳開,最終傳到阿私陀隱世高人的耳中,他是淨飯王的好友,居住在喜馬拉雅山。阿私陀大師來到王宮恭賀新生的小王子。當他看到小王子的時候,他預言王子會洞悉宇宙一切真相,自我啟迪證入涅槃,最終成為人天導師的佛陀。小王子將會拯救世人擺脫苦海,向全人類傳播愛和慈悲。在講完他的預言之後,阿私陀大師恭敬地向小王子深深地鞠一鞠躬。

覺悟

淨飯王希望悉達多太子能繼承王位,拓展國家的版圖,成為統一四方天下的君主。為了防止王子因目睹任何形式的痛苦和悲傷,產生厭世而生起出家的念頭。所以他為兒子建造了三座豪華的冬天防寒,夏天避暑,雨季防潮的宮殿(稱三時殿),又選來上百名美麗的少女隨時為太子歌舞。王子在三時殿的生活快樂如神仙,歌舞聲平,華衣錦食,具足美麗,財富,聲望,名譽,王室侍從與幸福。

在悉達多王子29歲的那年,有一天在他外出巡遊,恰遇老人,病人,死人的時候,深感人間生老病死的苦惱,頓悉諸行無常,諸法無我而產生悲痛。當 他看到莊嚴的出家人的時候,遂萌出家求道救苦救難之志。

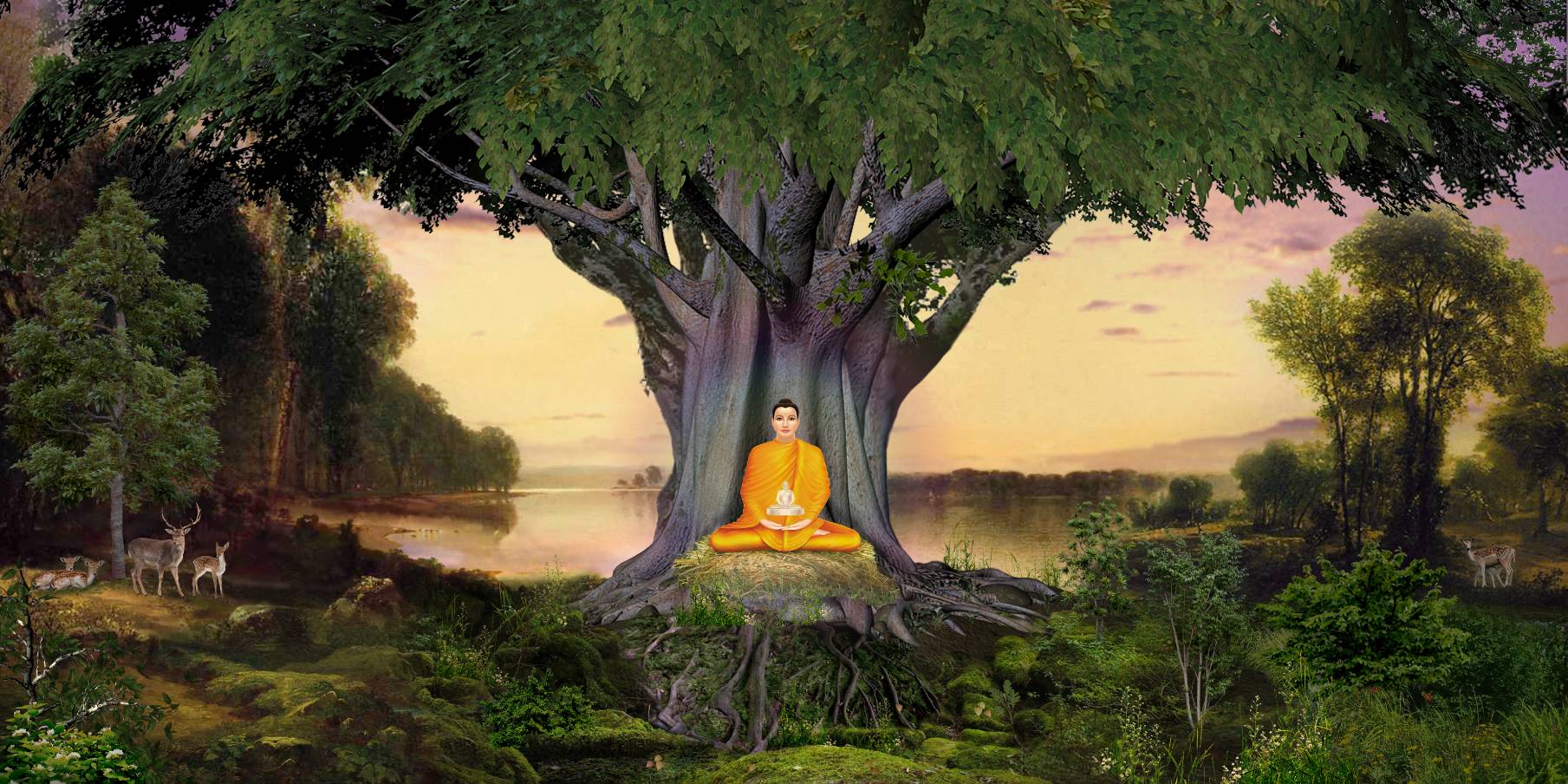

離開皇宮之後,悉達多太子不斷拜訪世間諸修行人,然彼皆不達解脫之境,於是他決定放棄六年極端苦行。他來到尼羅河邊沐浴,潔淨身體,然後來到菩提樹下,以吉祥草敷金剛座,東向跏趺而坐,發大誓願:“不成正覺,不起此座。在六月的月圓之夜,夜見明珠而悟宇宙真諦,成就“無上正等正覺”。

世人尊稱為“佛陀”(意為覺者),佛號“釋迦牟尼”,時年35歲。成佛經曆三個階段,第一個沉思的階段,他具足宿命通,了知自己過去劫的事情;在中間階段,他獲得了所謂的“天眼通”,對眾生的前世今生和未來時劫的具足了知的能力。在最後的靜修階段,他獲得漏盡通,斷盡二障-煩惱障和所知障,即一切智慧圓滿無一法不了知。悉達多太子是福德和智慧修行圓滿,脫離輪迴,證入究竟涅槃,成為了圓滿的覺悟者。佛陀他開悟的地方是在菩提迦耶城,位於現今在印度比哈爾邦加亞市。

涅槃

在佛陀成道後,在接下來的45年中,廣宣佛法,普渡芸芸眾生,直到80歲時的六月月圓之夜,佛陀在拘尸那知道弟子們將入涅槃,為弟子們做了最後一次的教誨:“比丘們,諸行皆無常,諸法皆無我。於我滅後,以戒為師,當勤精進,早康復脫,自利利他。”釋迦牟尼佛於六月月圓之夜進入究竟涅槃,圓寂地位於印度北方的拘尸那羅城。

陀一直被後人稱頌和流芳百世的佛德有如下:

佛陀的智慧:世尊具足無量大智慧,能如實知見一切事物的本質。世尊無所不知,無所不曉,故可根據眾生的根基,如實宣說真理。

佛陀的清淨:世尊滅盡煩惱,遠離諸漏,心平靜不為內在情緒而渾濁,也不為外在因素而變化。無論是好是壞,心皆安穩不動,清淨無染濁。

佛陀的大慈悲:世尊大慈大悲廣施與眾生,平等無別於種族和階級。在戒律中,世尊還禁止眾生犯戒,讓生命向善,免於墮落惡業。與此同時,世世尊也善勸 世人應常散發慈悲心與眾生,彼此和諧共處。

佛陀之言教可歸納成三要點:諸惡莫作,眾善奉行,自淨其意。由此可知,佛陀的智慧是我們無法以直觀的思維或想像去驗證的,唯有精進修習禪定方可認知,依定生慧,故稱之“修所成慧”。根據佛陀向眾生所宣說之法,獨特之處在於無時間性與區域性的限制,亦無性別,種族,國籍,宗教信仰等等差異之別。任何一人若能正當地過活,加以正確的方法精進修行,那麼可肯定此人必將有緣證得佛陀所覺悟之法。

縱觀佛陀之言教與修行,以及施與眾生的大慈悲,確實稱得上是“三界的偉大導師”。

慶祝衛塞節時,佛教四眾應承認佛法原則,應遵守實踐。分別如下:

1. 感恩 知恩與孝恩是美德,知恩圖報是善人的標誌。感恩將會讓我們的家庭與社會幸福和諧。感恩可以對任何人,包括父母,孩子,老師,學生,雇主和僱員等。

在佛教中,佛陀就好比是父母,規範滅苦之道。因此,佛教四眾感恩的方式是弘揚與護持佛教,讓佛教世世代代傳承下去。

2. 四聖諦 佛陀在衛塞節覺悟的四聖諦內容如下:

苦是生命的問題,難以忍受的狀態。最基本的苦是出生,衰老和死亡,這是所有人類必鬚麵對的事。在日常生活中產生的苦難,例如與愛的人分離或貧窮等。

集是苦的生因,生起苦和問題的大部分根源就是“慾望”。也就是求而不得,無止境的慾望。

滅是滅苦,滅除一切苦,煩惱和慾望等無明不再生起。

道是解脫苦的方法,實踐八正道解決問題,即正見,正思維,正語,正業,正命,正精進,正念,正定。

3.不輕忽

不輕忽是指時刻保持著清醒的意識,既是思想,言語或行為,都不願意讓自己墮落,也不放棄行善做好事的機會。深知什麼事情該做,什麼事情不該做。對自己的工作認真負責,也一直追求上進。

更重要的是學佛法不輕忽。總的來說也就是佛陀教導大眾,一切不要輕忽大意。就像佛陀所言:

「諸位比丘,我在此告誡各位議員,萬物皆無常,會逐漸老去,你們需時時警惕,不可輕忽。」

1999年12月13日,聯合國會議通過了一項重大決議,即是認可國際衛塞節。在斯里蘭卡衛塞節被認為是國際節日,稱為wisaka。同時,斯里蘭卡也是向聯合國提出認識和認可衛塞節的重要機構之一。為了讓全世界的人認識佛教的重要節日,緬懷偉大佛陀的誕生,覺悟和涅槃,也是對佛陀最崇高的敬意與感恩。感恩佛陀對眾生的教導與慈悲。佛陀鼓勵任何種族,宗教的人通過自我實踐,驗證佛陀的教法和追求真理,而不必放棄信仰。佛陀不求回報,以清淨的智慧與無私的慈悲,一直度化一切眾生。

衛塞節活動-重要人物致辭

聯合國前第五任秘書長-哈維爾·佩雷斯·德·蘇埃拉先生在1986年衛塞節慶典當天發表了致辭:

對於世界各地的所有佛教徒而言,衛塞節是非常吉祥的日子。紀念佛陀的誕生,覺悟和涅槃,緬懷佛陀對世人的教導與慈悲。

現任聯合國秘書長-安東尼奧·古特雷斯先生的致辭

我向所有慶祝衛塞節的人們致以衷心的祝福,這是世界各地成千上萬佛教徒的神聖的節日。今天一起紀念佛陀的誕生,覺悟和涅槃,並且從佛陀的教導中得到啟發。隨著人類家庭倫理COVID-19疫情爆發的影響,讓我們想起佛陀曾云:“一切眾生病,是故我病。”這是生命的真理。也讓人類開始重視團結和互相幫助,儘自己最大的努力。如果人類能同心協力,一定能戰勝冠狀病毒。在衛塞節特殊的節日,讓我們一起意念佛陀的教導自我實踐,心懷慈悲與愛,一起創造真正和平的世界。

為了追憶佛陀偉大的恩德,慈悲教導度眾生。讓人類將佛法運用到日常生活中,傳承美好的文化給子孫後代。在衛塞節慶典這一天,全世界的佛教徒都會齊心努力,遵循佛陀的教導,即是通過靜心打坐,讓心靜定透明清澈,創造世界的和平。

當人人開始靜心,心靜定了,將會體驗到內在真正的快樂。這快樂無需贈與或外面尋求。雖然每個人在世界各地,不同的國家和城市,但一起靜心打坐,集結靜心的力量,純淨能量,快樂必然在每個人的身體中心第七處生起,並不斷地擴散開來。那時的我們就好像幸福的磁鐵一樣,可以吸引一切美好的事物。同時還能改善身邊之人。例如:家庭成員,公司,學校,辦公室,社會,甚至到國家,乃至全世界。每個人都能獲得內在真正的幸福與快樂。

每年的衛塞節,泰國法身寺都會舉行慶典活動。為了是緬懷偉大導師佛陀的恩德,以及慈悲度眾生。

上午和下午的活動是布施,持戒和打坐。

傍晚是大型誦經祈福活動。

全球的佛教四眾都通過zoom在線軟件,同一時間相約在一起參與衛塞節慶典活動。每個人參與活動的畫面都將出現在供佛有百萬尊佛的大法身塔廣場前的大屏幕上。

每個人齊心誦念《轉法輪經》,這是佛陀覺悟後開示的第一部經。將會讓實踐之人找到內在真正的快樂。同時,大家齊心點燈供養三寶,共修,發願和迴向。願將所有善意的力量,在同一時間散發出去,一起淨化世界,讓地球越來越純淨。也願世人遠離苦,早日找到幸福。

衛塞節

全球同時點燈及共修打坐

2022年5月15日 周日

泰國法身寺全程現場直播

法會安排(GMT+8)

10:30-12:00 誦經 / 共修打坐

—————–

16:45-17:15 共修打坐

—————–

20:00 僧團主席抵達儀式現場點燃主燈

誦念讚揚三寶經 / 念點燈詞/ 共修打坐

20:30 僧團和信眾齊聚zoom誦經祈福

21:20 發願 / 發慈悲心 / 回向 / 致謝詞

21:30 儀式圓滿結束

——————–

齊心誦念《轉法輪經》,圓滿達到 4,363,000,000 次誦念